Vi presentiamo il secondo racconto del progetto in collaborazione con il Professor Stefano Tedeschi e il Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali della Sapienza, per cui pubblicheremo nove racconti di autori guatemaltechi contemporanei, in versione spagnola e italiana, tradotti dagli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione. È un’occasione per conoscere una narrativa viva e ricca che si manifesta nelle forme più varie del racconto.

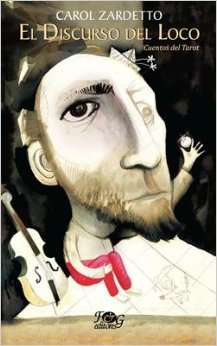

Carol Zardetto (1956) è una scrittrice, avvocato, sceneggiatrice e diplomatica guatemalteca, una figura intellettuale molto impegnata nel sociale e in politica. È stata una delle voci più significative all'interno della generazione di scrittori che vissero e si formarono durante la guerra civile guatemalteca. Lei stessa non si identifica in nessuna corrente letteraria specifica: la sua è una letteratura complessa nella sua semplicità, fantastica, sensoriale, costantemente arricchita dalle diverse esperienze di vita. Il suo primo romanzo “Con pasión absoluta” (2005), è stato vincitore del Premio Monteforte Toledo nel 2004. Seguono “El discurso del loco: cuentos del Tarot” (2009), raccolta di ventuno racconti che ha come filo conduttore i tarocchi, e da cui è tratto Il giudizio, qui riprodotto; il complesso romanzo “La ciudad de los minotauros” (2016), intriso di un’atmosfera cosmopolita e multiculturale, e il romanzo “Cuando los Rolling Stones llegaron a la Habana” (2019), un’apparente cronaca di viaggio. Oltre alla carriera letteraria, Carol Zardetto ha scritto sceneggiature per diversi documentari e ha realizzato il cortometraggio “La flor del café”, candidato a miglior mini-documentario al Festival Icaro del Cinema nel 2010. È stata coautrice della rubrica di critica teatrale "Butaca de dos" sul giornale Siglo 21 ed editorialista ne El Períodico.

Il seguente racconto è riprodotto per gentile concessione dell’autrice.

|

|

Il giudizio

Di Carol Zardetto

Traduzione di Veronica Pietronzini

Così Giacobbe rimase solo, lottò contro un angelo fino allo spuntar dell'alba. Quando l’angelo vide che non lo poteva vincere, gli toccò l’articolazione dell'anca e si lussò l’anca di Giacobbe, mentre lottava con lui. E disse l’angelo: lasciami andare perché sta spuntando l’alba. E Giacobbe gli risponde: non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto… L’angelo lo benedisse lì e Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, che significa: Ho visto Dio faccia a faccia e la mia anima è stata risparmiata.

Genesi, 24-30

Il pallido corpo della donna morta stava scendendo piano piano nell’oscurità dell’oceano. Le correnti sottomarine lo aiutarono a scivolare con la chioma distesa come un’aureola. I vestiti si ridussero in brandelli scoprendo la sua nudità. Galleggiava con leggerezza, come dentro un ventre materno.

Lungo il cammino, la sua carne divenne cibo per un banco di pesci luna che con i loro piccoli morsi fecero danzare il cadavere. Due o tre barracuda strapparono i pezzi più grandi. Il corpo si lasciava fare, impassibile, concedendosi come un’amante generosa.

Il transito lo condusse per una cascata di meduse, una cordigliera di scogli cosparsi di rose verdi e intermittenti, molto vicino alle grotte dove i polipi sembravano delle ombre e i calamari, sentendo la sua vicinanza, infestavano l’oscurità delle acque con ancora più oscurità.

Stava cadendo lentamente, senza fretta, nel fondo dell’abisso dove riposò tre giorni, in compagnia di creature sconosciute e fosforescenti. Riprese, poi, il suo viaggio senza meta.

In una insenatura, senza correnti, il cadavere cadde sulla sabbia bianca, dove si arenò, accogliendo gli spilli di luce che arrivavano dalla superficie, con una calma eterna. Quando le correnti meridionali la riportarono a galla, era solo uno scheletro della più levigata bianchezza.

Quella notte, sulla spiaggia Sayda si mise alla ricerca di conchiglie per tentare la fortuna. Doveva cercare per bene, perché non tutte le conchiglie andavano bene: non potevano essere spezzate, sbiadite o avere quei piccoli segni che, secondo quello che dicevano i pescatori, erano di malaugurio, perché annunciavano una pesca scarsa.

Quella notte, sulla spiaggia Sayda si mise alla ricerca di conchiglie per tentare la fortuna. Doveva cercare per bene, perché non tutte le conchiglie andavano bene: non potevano essere spezzate, sbiadite o avere quei piccoli segni che, secondo quello che dicevano i pescatori, erano di malaugurio, perché annunciavano una pesca scarsa.

La luna piena illuminava la spiaggia allungando le ombre. Non sarebbe stato difficile indovinare il suo percorso nella tenue penombra. Lei era una donna della notte.

Donna della notte, sì, ma non come quelle di Port du Marquis dove, spremute come dei limoni, vagano per le strade sudice, avvolte nell’oscurità della loro miseria, alla ricerca di clienti attempati. Donna della notte come le antiche streghe di Tantsouci. Erboriste e guaritrici, ponte tra la vita e la morte, mediatrici tra i poveri e gli dei. Scorreva in lei quel sangue, sebbene la sua magia non si fosse ancora manifestata.

La gente del suo villaggio non le portava rispetto. La insultavano dandole della sporca negra, della strega negra o semplicemente della traffichina. Certamente un fondo di verità c’era nella comune rabbia che la perseguitava. Aveva inventato non pochi incantesimi fraudolenti, alcuni dei santi che invocava erano creazioni della sua stessa immaginazione, semplici stratagemmi per quando non sapeva più che fare davanti a tante sofferenze, a tante lamentele, a tanti amori traditori, con cui la tormentavano i suoi clienti.

Non aveva mai fatto le cose con cattiveria, ma di fronte a tanta pena, doveva dare qualche risposta: prenditi queste erbe di fuensanta, ti cureranno i reni, o accendiamo una candela rosa con tre croci a San Pasmonio, affinché quell’uomo recuperi il senno e torni in sé. Essenza di incenso profumato, preghiere molto potenti come quelle del Gran Juez o quelle di San Trastorno. Non erano cose dell’altro mondo, ma la gente era cattiva e non poteva capire la generosità con cui li ingannava, la pietà con cui mentiva loro. Che colpa aveva lei se i suoi ricettari erano inefficaci? Che colpa aveva lei se era nata in un popolo di pescatori poveri di cui nessuno si ricordava? Che colpa aveva lei dei mali che li colpivano in abbondanza?

Stava meditando attentamente sulle sue preoccupazioni, quando inciampò in un ammasso bianco che la fece cadere. Si avvicinò per capire cosa fosse e quando toccò quel mucchio, non poteva crederci: erano ossa. Nel cercare di afferrarne uno, si rese conto che non erano solamente ossa, bensì uno scheletro. Dalle piccole dita delle mani, capì, senza che nessuno glielo dicesse, che lo scheletro era di donna.

Sayda non era una sciocca e pensò immediatamente che lo scheletro le fosse stato inviato per qualche ragione. Grazie a un sapere ancestrale sapeva che le ossa levigate di carogna non sono più relazionate alla morte, bensì sono vita cristallizzata e quindi poderose fonti di energia, tanto quanto le pietre bruciate dai raggi o le piante che si nutrono della luce del sole. E se lo scheletro fosse arrivato affinché lei potesse finalmente realizzare il suo sventurato mestiere di strega? Pensò a Erzulie, la dea madre, e si convinse che si trattasse di un dono suo. Alla fin fine, era sempre stata la sua prediletta.

I doni delle divinità non sono mai gratuiti e portano con sé gravosi pesi. L’idea le fece venire i brividi. Sapeva anche che non accettarlo sarebbe stato funesto. Non aveva più scelta: accettarlo e poi portare un’offerta per il dono ricevuto.

Sistemò come poté il pesante scheletro nella rete dove prima aveva messo le sue espadrillas, e se lo portò fino alla sua capanna, mentre faceva mille elucubrazioni su come avrebbe reso grazie alla dea.

Arrivata, lo lasciò per terra. Le fece pena vederlo così miserabile, sgangherato e ridicolo, con il ginocchio incastrato tra le costole e la testa che usciva da sotto le braccia contorte. Senza pensarci troppo, avvolse lo scheletro nel suo unico lenzuolo. Con delicatezza, fece un cuscino con un sacco di iuta e lo mise a letto accanto a sé. Era da molto tempo che non aveva nessuno nel suo letto e, questa notte, Sayda si sentiva un’anima solitaria.

Chiuse gli occhi, abbracciò lo scheletro e un’immensa pena le fece venire un nodo in gola. Per la prima volta pensò alla donna che aveva posseduto queste ossa, sentì come se fosse stata carne della sua carne. Le venne di baciare la fronte bianca e dura. Dormi sorella, le disse, senza dubbio il tuo è stato un lungo viaggio.

Al mattino seguente, non appena fece giorno, Martinette, la sua vicina, entrò all’improvviso. Sayda era ancora addormentata e l’interruzione di un sogno profondo, dove volava come un uccello in fiamme, la fece rispondere di malumore.

–Sayda, per l’amor di Dio, che succede? Smettila di fare la maleducata, negra, e vieni a casa mia. Il mio bambino sta soffocando. Non riesce quasi più a respirare.

Svegliatasi all’improvviso, Sayda non sapeva che fare. Iniziò a tremare come sempre quando la chiamavano per queste emergenze. Era spaventata come nessuno dalla morte.

Quando Sayda si alzò, Martinette vide il teschio in mezzo al letto e lanciò un grido. Per calmarla e non dare ulteriori spiegazioni, le disse:

–Non ti spaventare, sono solo ossa. Ieri il mare mi ha consegnato lo scheletro per le mie guarigioni.

Sayda conosceva gli antichi rituali dei suoi avi. Sapeva anche che alcuni non erano più ben visti. Il mondo moderno aveva remore nei confronti del sangue e gli altri fluidi interni. Paura della morte e delle sue privazioni. Per questo le pesò fare quello che doveva. Vincendo i suoi pudori, prese dallo scheletro, scusandosi, uno degli ossicini del piede e se lo mise trai seni.

Arrivò al luogo dove giaceva il bambino e non poté fare a meno di tremare. Era violaceo. Di fronte ai parenti agitati che lo circondavano, triturò l’osso con una pietra e lo mischiò con acqua salata.

Il bambino si rifiutava di prendere il beverone. Allora Sayda gli raccontò che aveva dovuto mischiare la polvere dell’osso del piede di un angelo. Nonostante la febbre, il bambino aprì gli occhi con sorpresa e bevve la pozione con riverenza. Passati alcuni minuti, vomitò grandi ammassi di muco verde. Dopo un po’ riusciva a respirare senza problemi e, sebbene la febbre durò tutto il giorno, con l’arrivo della notte era guarito.

Quando rinvenne dallo stato confusionale, il bambino insisteva nel domandare chi fosse l’angelo che lo aveva guarito. Affinché si tranquillizzasse, Martinette inventò una bella storia: L’angelo era la nue belle (la bella nuda) che era uscita dal mare sotto la luna piena.

Da lì a poco la notizia iniziò a circolare nel paese: la nouvelle (la nuova) era arrivata dal mare. La storia via via cambiava e si ingigantiva tanto che tutti parlavano della reine nouvelle, una nuova dea che era arrivata per curarli. Gli dei del passato erano logorati da secoli di avversità, cosicché l’arrivo di una dea nuova fu accolto con entusiasmo dai benintenzionati e con rabbia da coloro che dei cattivi tempi aveva beneficiato.

Tornata a casa, Sayda staccò alcune delle molte cose che occupavano spazio nella parete: mazzi d’aglio, fiori secchi di mirra, croci dritte, croci rovesciate, rosari, santi all’ingiù. Con dei lacci sistemò tra tutti i chiodi lo scheletro, che rimase appeso, risplendendo nel suo candore nella parete fuligginosa. Quando finì di posizionarlo, si impaurì a vederlo, perché sembrava veramente un angelo. Spaventata, si fece il segno della croce.

Quella stessa notte Sayda portò la bacinella piena di muco, come prova della prima guarigione, e un ramo di fiori d’arancio sulla riva del mare. Mise entrambe le cose tra la schiuma di una piccola onda, ringraziando Erzulie per aver ascoltato le sue suppliche. Aveva sempre pregato che le venisse concesso il potere delle donne della notte.

Quando ritornò, si sorprese nel vedere la folla che oscurava l’entrata della sua capanna. I vicini scontenti per i fatti recenti si ammassavano furiosi. Le donne la insultavano, gli uomini avevano gli occhi rossi di rabbia. Il riflesso delle torce trasformava i volti sudati in terribili maschere. Assassina! Le gridò il vedovo Bayaná quando passò vicino a lui e fu il primo che la spinse. Imbrogliona! aggiunse Christophe, risentito per un incantesimo fallito di Sayda. Altri gli andarono dietro. Dopo, iniziarono ad arrivarle addosso colpi, sputi e l’avrebbero uccisa a bastonate, se non fosse intervenuto Mateo, il sindaco di Tantsouci.

–Non possiamo farci giustizia con le nostre mani, esclamò afflitto, visto che era suo dovere mantenere l’ordine e l’autorità. “Portiamola in tribunale affinché le facciano un processo”.

Sayda non capiva nulla; i colpi ricevuti le annebbiavano la testa.

–In tribunale? Esclamò l’anziana Tatiá, con voce urlante. Non abbiamo mai ottenuto giustizia dal tribunale. Questa donna ha in casa sua uno scheletro. Non sappiamo chi ha ucciso. La metteremo noi sotto processo: dobbiamo bruciarla e sotterrare le sue ceneri. Ci faremo giustizia da soli.

I tamburi iniziarono a risuonare. Le donne scuotevano le spalle con un ritmo incalzante.

–State sbagliando, state sbagliando…, ripeteva Sayda e nessuno la ascoltava. –Lo scheletro è arrivato dal mare… è un regalo… è un segno.

Come un esercito di formiche, gli uomini e le donne fomentati dai tamburi trascinarono Sayda fino a un luogo abbandonato. La cosparsero di benzina e in pochi minuti le fiamme arsero il corpo della strega.

Sayda sentì il pugnale del fuoco vicino alla sua pelle. Una delle sue lingue le attraversò l’occhio e il dolore acuto la fece svenire. Si vide come nel sogno che aveva fatto quella mattina: un uccello in fiamme. Le altre parti del corpo della negra venivano lambite con voracità, facendo salire un odore pestilenziale sul posto. Tiepide lacrime segnavano il suo volto, che già non sentiva più nulla. Sulle percussioni dei tamburi, le voci urlavano canti primitivi.

Fu allora che i primi tuoni sembrarono infrangersi sulle montagne. Un sussulto fece tremare le voci dei cantori. Le gocce di pioggia iniziarono a cadere. Prima distanti e brevi, poi grosse e fitte. Si scatenò una terribile tempesta. Fu una pioggia tanto copiosa che tutti dovettero disperdersi. Le fiamme si spensero liberando Sayda, ancora viva.

Quando la tempesta si placò, uno a uno arrivarono gli abitanti del paese. Nel mondo di Tantsouci nulla succedeva per caso. L’improvvisa pioggia confermava quello che Sayda aveva detto. Lo scheletro era un regalo di Erzulie e questo poteva significare solamente una cosa: la volontà dei Loas era con lei. Neanche i più malfidati avevano osato sfidarli.

Sayda agonizzò per lunghi giorni. Il suo corpo era una massa aperta e dolorante. Il delirio si impadronì della sua coscienza. Annebbiata, vedeva l’altra Sayda, buona e sana, il suo vero io, scappare via dal tormento della sua carne. Sayda, non andartene! Torna qua! Gridava nel cuore della notte, spaventando l’anziana Tatiá che, pentitasi della passata violenza, si prendeva cura di lei, insieme alle altre donne. Terrorizzate, uscivano tutte nel cortile a infilare chiodi a croce all’albero di limone per appacificarsi con la giumenta della notte, messaggera della morte. All’alba, insonni e confuse, cospargevano l’appartamento di bucce di limone e resti di tabacco per pulire l’ambiente dalla minacciosa oscurità.

Quando le salì la febbre, Sayda cadde in uno stato confusionale. Scese nel regno delle ombre, il luogo dove la notte esiste. Il vecchio Legba la ricevette: il crocevia trai due mondi era di fronte a lei.

Bondye, seduto sul suo trono, e, al suo fianco, Papa Ghede, con la sua maschera di dio della morte, le tendeva le braccia, chiamandola per nome.

Sayda camminava per mano con il suo gros-bon-ange, che la presentò davanti a Bondye. La voce del Dio si fece sentire: Vuoi rimanere? Domandò. Lei non seppe cosa rispondere, perché aveva tanta confusione in testa. Aveva dimenticato quale fosse il suo destino sulla terra. Senza dubbio, la sua vita non meritava di essere salvata.

Andò verso il dolce abbraccio di Papa Ghede, con la sua maschera di morte, dalla cui dolcezza nessuno desidera scappare. Poco prima di toccare il grande dio, Sayda vide, nell’ombra, lo scheletro della nue belle. Le ritornò in mente come un lontano viaggiatore che appare con la sua offerta. Ricordò allora il suo desiderio più ardente: essere una guaritrice. Ricordò, anche, che nulla succede senza l’intervento degli dei. Lo scheletro era arrivato come un disegno divino, era un segno. Il suo destino era chiaro.

Con una voce che non somigliava a quella di sempre, Sayda rispose a Bondye:

–Ora ricordo… Devo tornare… –Tutti si resero conto che, nel suo entusiasmo, il piede di Sayda aveva oltrepassato, senza volerlo, i confini del mondo dei vivi, calpestando la terra dei morti.

–Non potrai tornare ora! disse il suo gros-bon-ange con angoscia in viso. Bondye scosse la sua grande testa demoralizzato davanti alle sciocchezze che commettono sempre i mortali, e dopo, volse la testa verso Papa Ghede: il giudizio di questa situazione era nelle sue mani. Nel vedere la sua indecisione, le labbra di Sayda si contrassero in una smorfia di disgusto e disse al dio con tono altezzoso:

–La mia gente non ha nessuno che li curi. Io potrei farlo… Io desidero farlo.

Il dio rimase in silenzio e pensieroso. Infine, si mosse. Parlò con parsimonia:

–Sai quello che stai chiedendo, insensata? Sembra che tu non capisca cosa implica. Decifrare i segreti della guarigione significa essere posseduta da un dio o da un demonio. Alto il prezzo e poca la ricompensa.

Il dio stava per continuare il suo discorso, ma Sayda lo interruppe:

–Si nota subito che non sei mai stato umano: non avere uno scopo è come essersi perduti in un tempo infinito che non finisce mai.

Il viso di Papa Ghede sussultò:

–Un dono del fato è venuto in tuo soccorso: hai attraversato la soglia della morte. Rotta questa distanza, ritornerai con un piede nel regno dell’oscurità. Si apre una possibilità, una piccola possibilità per i tuoi desideri…

La paura la scosse. Diede le spalle a Papa Ghede, guardò Bondye e con fermezza disse:

–Non porterò con me l’oscurità di questo posto senza una benedizione che mi faccia strada.

Il Dio, che era infastidito dalle costanti richieste (perché gli era toccato un popolo così avido di benedizioni?), dubitò. Il tempo scivolava via e tutti erano inquieti.

Le donne facevano tutti i preparativi per la sepoltura e avevano smesso di prestare attenzione al corpo steso. Tra le lenzuola sudate, Sayda si mosse lievemente. Schiuse un occhio: la prima cosa che vide fu lo scheletro appeso alla parete e accennò un sorriso.

–Reine nouvelle… Sussurrò con voce stridula e le donne indaffarate nelle esequie funebri si sorpresero che fosse viva. Non sapendo cos’altro fare, corsero ad accendere una candela allo scheletro.

Sayda guarì. Nel suo viso sfigurato, si era chiuso per sempre l’occhio sinistro. La guaritrice raccontava sempre, tra le risate, che era lì dove Bondye aveva messo il suo dito ardente per benedirla.

© Carol Zardetto, 2009. Tutti i diritti riservati.